(2012. 4. 19 更新)

|

第3回化学遺産認定 |

平成20年3月発足した「日本化学会化学遺産委員会」では、平成21年度から事業の一環として、世界に誇る我が国化学関連の文化遺産を認定し、それらの情報を社会に向けて発信する『化学遺産認定事業』を開始、その第1回として6件、 第2回として4件を認定し、認定証を贈呈し顕彰いたしました。

第3回目となる平成23年度も、認定候補を本会会員のみならず会員以外からも広く公募し、応募のあった候補を含め委員会で認定候補の具体的な内容、現況、所在、歴史的な意義などを実地調査いたしました。その調査結果に基づき慎重に検討のうえ7件(学術関係3件、化学技術関係4件)を認定候補として選考いたしました。さらに委員会では、委員会関係者とは異なる学識経験者で構成された「化学遺産認定小委員会」に審議を諮問いたしました。その結果、7件の認定候補はいずれも世界に誇る我が国化学関連の文化遺産としての歴史的価値が十分認められ、化学遺産認定候補として相応しいとの最終答申をいただきました。

この答申をうけ、化学遺産委員会では第3回認定候補7件の関係先に対し、日本化学会「化学遺産」として認定・登録することについてご承諾をいただき、本年2月開催の理事会に諮りました。その結果、認定候補7件いずれも化学遺産として認定することが全会一致で承認されました。今回認定されました7件は下記のとおりですが、この内容の詳細は、来る3月25日(日)13:00~17:00、慶応義塾大学日吉キャンパスで開催される日本化学会第92春季年会で「第6回化学遺産市民公開講座」において紹介されます。

| ●認定化学遺産 第011号『眞島利行ウルシオール研究関連資料』 | ||

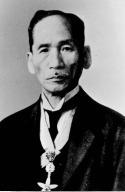

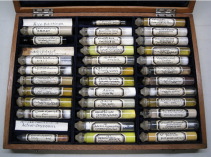

| 眞島利行(1874~1962)は、漆の主成分であるウルシオールの構造決定を皮切りに、日本特産の天然有機化合物の構造研究を中心とした研究を推進し、日本の有機化学研究を世界的なレベルにした。 眞島が教授を務めた東北大学、大阪大学には、眞島研究室で単離・合成されたウルシオールやハイドロウルシオールなどの標本や、ウルシオールの構造研究に用いられたオゾン発生器などウルシオール研究関連の資料が残されている。 これらは、日本の有機化学研究の創生期を示す貴重な資料である。 |

||

眞島利行 (写真提供:大阪大学総合学術博物館) |

オゾン発生装置 (大阪大学総合学術博物館蔵) |

眞島研究室ゆかりのウルシオール (大阪大学総合学術博物館蔵) |

| ●認定化学遺産 第012号『田丸節郎資料(写真および書簡類)』 | 田丸節郎(1879~1944)は、1908年にドイツのフリッツ・ハーバーの研究室に留学し、アンモニア合成の研究に参画し、その実績から1912年にKaiser Wilhelm研究所(現・Fritz-Haber研究所)の正式所員に任命された。ニューヨークの高峰研究所などを経て1917年に帰国し、理化学研究所研究員となった。田丸はドイツでの経験を活かし、理研第1号館(化学)の設計や学術振興会の創設などに貢献した。田丸家に保存されている本資料は、ハーバーや高峰譲吉との交流を示す写真や肖像画で、日本の化学研究の基盤を作ったことを示す貴重な資料である。また田丸は、ラボアジェ、リービッヒなど著名な化学者の自筆書簡をヨーロッパで収集した。これは世界史的に重要である。 | |

田丸節郎(ニューヨークにて撮影) (田丸家蔵) |

中央左:田丸節郎、中央右:フリッツ・ハーバー (田丸家蔵) |

|

| ●認定化学遺産 第013号『鈴木梅太郎ビタミンB1発見関係資料』 | 鈴木梅太郎(1874~1943)は、当時不治の病と恐れられた脚気の原因について研究し、米糠の中に微量でも生命活動の維持に必要な物質があることを1910年に発見し「オリザニン」と命名した(現在のビタミンB1)。これは実質的に世界で初めてビタミンの概念を提唱し、ビタミンを発見したことになる。オリザニン標本類、直筆ノート、直筆特許草稿などビタミンB1発見にまつわる資料は、東京大学大学院農学生命化学研究科、理化学研究所、国立科学博物館に保管されており、特に重要な資料を認定する。 | |

鈴木梅太郎肖像 (写真提供:理化学研究所) |

鈴木研究室で最初に結晶化されたオリザニン(ビタミンB1)標本 (国立科学博物館蔵) |

鈴木梅太郎研究室で抽出・分離された「米糠の成分」標本 (国立科学博物館蔵) |

| ●認定化学遺産 第014号『日本の合成染料工業発祥に関するベンゼン精製装置』 | 第1次世界大戦の勃発によりドイツから合成染料の輸入が途絶したため、1914年11月三井鉱山でアリザリンレッドの工業化を皮切りにわが国合成染料工業は始まり、2、3年で10社以上が参入した。この発祥期の資料としては、由良浅次郎が創立した由良精工(現在の本州化学工業㈱)和歌山工場に、合成染料の出発原料であるベンゼン精製装置が保存されているのみである。この装置は1914年に自社で設計され国内で製造された貴重なものである。 | |

ベンゼン精留塔と凝縮塔 (本州化学工業㈱蔵) | ||

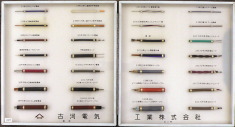

| ●認定化学遺産 第015号『日本初期の塩化ビニル樹脂成形加工品』 | 熱可塑性合成樹脂製品の一つである硬質塩化ビニル管及び軟質塩化ビニル被覆電線は戦後の早い時期に日本にも登場し、国民生活を大きく変化させた。硬質塩化ビニルは成形加工が難しいが、東亜合成化学工業㈱は1951年、イギリスのウインザー社の押出機を改良して塩化ビニル管の試作に成功し、水道管などに広く使われた。資料は当時の製品見本として現在、アロン化成㈱で保管されている。イギリスよりも工業的生産が早く技術史的にも重要である。一方、軟質塩化ビニルの電線被覆は1949年に古河電気工業㈱がアメリカの押出機を用いて国産化を実現した。資料は営業用の見本で、現在広く普及している塩化ビニル被覆電線の初期のものとして貴重である。 | |

記念写真 (1951年9月13日) 中央右: E. G. フィッシャー博士 (アロン化成㈱蔵) |

国産初期の硬質塩化ビニルパイプ (アロン化成㈱蔵) |

塩化ビニル被覆電線見本 (古河電気工業㈱蔵) |

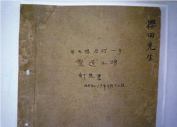

| ●認定化学遺産 第016号『日本のビニロン工業の発祥を示す資料』 | ビニロンは基礎研究が1939年10月に京都大学桜田一郎教授らにより発表され、国産初の合成繊維として期待された。工業化研究は1941年から高槻中間試験場(大阪府)が設置されて開始され、倉敷絹織(現在の㈱クラレ)、鐘淵紡績(現在のKBセーレン㈱)など民間企業でも研究されたが、いずれも第2次世界大戦の進行により阻まれた。戦後、研究が再開され、1950年11月に倉敷レイヨン㈱により初めて工業化された。現在、京都大学に高槻の紡糸試験機の一部及び1942年に作成された工場計画書が保存され、またクラレ岡山工場に工業化初期の製品が保存されている。さらに京都大学グループの研究を工業化した大日本紡績(現在のユニチカ㈱)坂越工場(兵庫県)に、1947年8月から1950年11月までの高槻、坂越での研究記録とサンプルが大量に保存されている。 | |

羊毛様合成一号製造工場計画書(1942年9月30日) (京都大学蔵) |

ビニロン・トウ(繊維束) (1950年12月19日製造) (㈱クラレ蔵) |

|

| ●認定化学遺産 第017号『日本のセメント産業の発祥を示す資料』 | 1875年、隅田川東岸で我が国で初めてポルトランドセメントを製造した官営工場は、浅野総一郎に払い下げられ、浅野セメント、後の日本セメントとなるが、現在は清澄公園(東京都江東区)に隣接するアサノコンクリート(株)深川工場となっており、その一角に「本邦セメント発祥の地」碑と共に、明治時代に使用されたセメント粉砕用フレットミルなどの産業遺産が展示されている。

一方、我が国最初の民営のセメント製造会社(後の小野田セメント㈱)が1881年、山口県小野田に誕生しているが、創業時に築造されたセメント焼成用徳利窯が保存されており、わが国セメント産業草創期の姿を今に伝える貴重な産業遺産となっている。 明治の初期、日本のセメント産業草創期に東京と山口に誕生した二つのセメント会社は、現在は合併して太平洋セメント㈱となっている。 |

|

フレットミル(手前)とコンクリートブロック(奥) (アサノコンクリート㈱蔵) |

旧小野田セメント徳利窯 (太平洋マテリアル㈱蔵) |

|

以上

| 公益社団法人 日本化学会 〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5 Tel: 03-3292-6161 Fax: 03-3292-6318 |

「日本化学会」に戻る

|