発光タンパク質に振動コヒーレンスは寄与しているのか?

Coherence Mediated Proton Transfer in GFP?

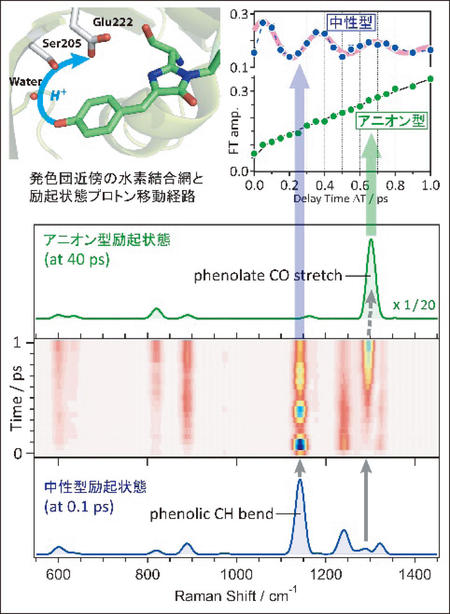

オワンクラゲに由来する緑色蛍光タンパク質(GFP)は,今や生体イメージングに欠かせないツールとして様々な研究分野で活用されている。その特異的に明るい発光に関わる分子過程は時間分解吸収・発光・赤外分光などにより詳細に研究されてきた。その結果,光励起状態で発色団のプロトンが水素結合網を経由して数ピコ秒の時間スケールで運ばれ,それによって生じるアニオン型発色団が緑色蛍光を発することが明らかにされている。

近年,Fangらはフェムト秒誘導ラマン分光を用いた観測の結果にもとづき,発色団の低波数の動きが近傍の水素結合強度を変調し,さらにプロトン移動過程をコヒーレントに(つまり,位相を揃え同期した形で)促進するという分子機構を主張し,注目を集めた1)。タンパク質におけるコヒーレンスの役割は大変興味深いが,実験的な困難さからGFPでのその真偽は不明であった。

筆者らは最近,独自に開発を進めてきた時間分解インパルシブラマン分光を駆使することで,この問題の実験的検証に成功した2)。観測の結果,プロトン移動前の中性型発色団に由来するphenolic CH変角振動バンドの強度が105 cm-1の周波数で変調を示した。つまり,反応前駆体には確かに光によってコヒーレントな低波数振動が誘起されていることを確認した。ところが,プロトン移動によって生じるアニオン型発色団の振動バンドの強度はほぼ単調な時間的増加を示すのみであった。すなわち,反応生成物の生じ方にコヒーレントな振舞いは見られなかった。この結果にもとづくと,少なくとも室温においては,単一のコヒーレントな低波数振動がプロトン移動を引き起こすのではなく,主として水素結合網に沿った内部水やアミノ酸残基などの熱的な運動が反応の進行に寄与していると考えて良さそうである。このようにコヒーレンスの有無も含めて分子レベルで発光機構の解明が可能となった今,それがさらに優れた特性(発光の波長や効率など)をもつ発光タンパク質の戦略的な開発につながっていくと期待される。

1) C. Fang, R. R. Frontiera, R. Tran, R. A. Mathies, Nature 2009, 462, 200.

2) T. Fujisawa, H. Kuramochi, H. Hosoi, S. Takeuchi, T. Tahara, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 3942.

竹内佐年 理化学研究所