第16回化学遺産認定

|

公益社団法人日本化学会は、化学と化学技術に関する貴重な歴史資料の保存と利用を推進するため、2008年度より化学遺産委員会を設置し、さまざまな活動を行ってまいりました。「化学遺産認定」は、それら歴史資料の中でも特に貴重なものを認定することにより、文化遺産、産業遺産として次世代に伝え、化学に関する学術と教育の向上および化学工業の発展に資することを目的とするものです。本年は第16回として、ここにご紹介する5件を認定いたしました。 |

認定化学遺産 第068号『光学ガラス製造に貢献した高松亭の実験ノート』

19世紀のはじめスイスに始まった光学ガラスの技術は、フランスからイギリス、ドイツへと拡がった。第一次世界大戦勃発以降、ヨーロッパからの輸入が途絶えた光学ガラスの国内での生産が焦眉の急となっていた。

農商務省(当時)の大阪工業試験所(現 産業技術総合研究所 関西センター)が1918年に設立され、光学ガラスの研究が始まった。1921年に入所した高松亭(たかし)は光学ガラス国産化のためのプロジェクトに参加した。高松は、それまでの海外文献の不備を指摘し、得られた光学ガラスの光学測定を行って独自に光学ガラスの屈折率nD値とアッベ数ν値の関係を明らかにした。高松はルツボ炉の開発や原料の品質を上げる工夫を行い、熔融実験を繰り返してテッサーレンズ用のガラスを含めて61種の光学ガラスを作った。

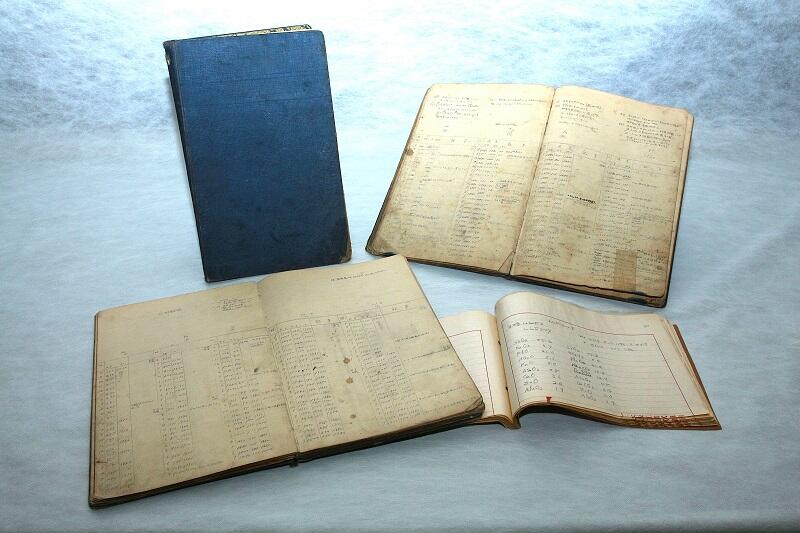

残されている3冊の実験ノートには、1934年11月1日から1937年9月23日までの実験について、炉内の温度が1時間ごとに記録されている。成分表メモ帳もガラスの目標値と成分比が詳細に記されている。いずれも我が国における光学ガラス製造の黎明期の歴史を伝える貴重な資料である。

実験ノートと成分表メモノート

(産業技術総合研究所 関西センター 所蔵)

認定化学遺産 第069号『トール油蒸留パイロットプラント』

長谷川末吉が1947年に兵庫県・加古川にて創業したハリマ化成(株)は、松(pine)から得られるロジンなどの化学物質の製造を行う「パインケミカル事業」で幅広いビジネス展開を図っている。

松材を原料としてクラフトパルプ法でパルプを製造する工程で出てくる副生物(黒液)を酸で中和すると、樹脂成分などが粗トール油として分離される。この粗トール油を減圧下で精密蒸留(精留)して高純度のロジン(トールロジン)と脂肪酸(トール油脂肪酸)が精製され、それぞれ様々な用途に利用されている。

このトール油蒸留パイロットプラントは、ハリマ化成がトール油事業に進出するにあたり、実プラント設計のためのデータを収集する目的で1957年8月に建設された。その後、6か月にわたり、試験運転を繰り返して得たデータをもとに、1958年10月、日本で初めてのトール油精留プラントが完成した。

トール油を蒸留して得られるトールロジンは、印刷インキ、粘接着剤、合成ゴム、紙、電子材料に使用され、また、トール油脂肪酸は塗料や洗剤などに幅広く用いられている。

トール油蒸留パイロットプラントの記念碑(モニュメント)

トール油精留プラント

(いずれもハリマ化成株式会社加古川製造所内)

認定化学遺産 第070号 『大谷杉郎のピッチ系炭素繊維基礎研究資料』

1963年に群馬大学工学部教授大谷杉郎(おおたにすぎお)は、パルプ生産の副生物であるリグニンから世界最初のリグニン系炭素繊維を生み出した。並行して塩化ビニル樹脂を加熱して生成するPVCピッチから世界最初のピッチ系炭素繊維を発明した。さらに石油ピッチ、石炭ピッチなどからの炭素繊維も開発した。ピッチ系炭素繊維は1970年に工業化され、現在も断熱材、防音材などに使われている。

しかし、このピッチ系炭素繊維は、当時すでに航空宇宙材料の有力候補に発展していた高強度高弾性率のPAN系炭素繊維に比べて性能が劣っていた。大谷教授はテトラベンゾフェナジンを原料とするピッチの挙動に関する基礎研究から、加熱溶融したピッチを液晶状態にした後に紡糸するメソフェーズピッチ法を1968年に開発し、黒鉛結晶方向が揃った高強度高弾性率のピッチ系炭素繊維を発明した。これは1984年に工業化され、機械部品などに使われている。

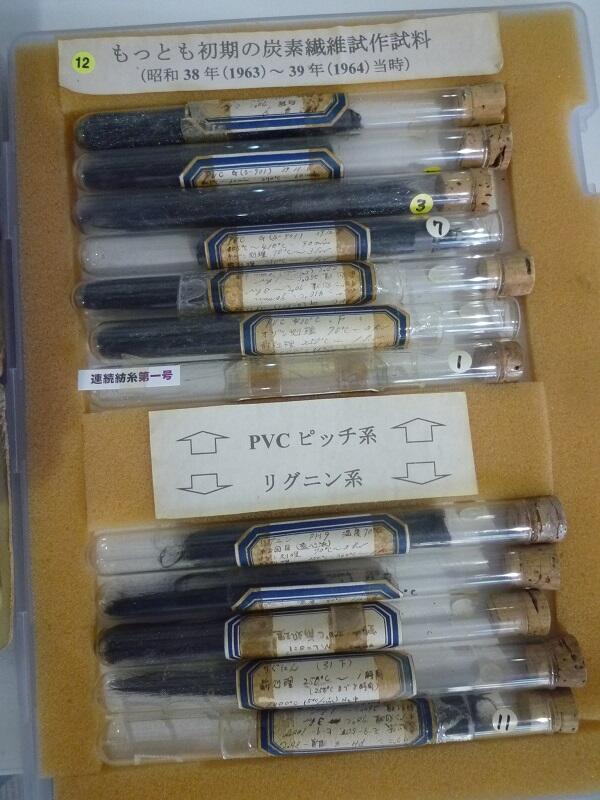

大谷教授の世界初のピッチ系炭素繊維基礎研究資料は群馬大学に整理されて保存されており、化学遺産として認定する。

1963-64年試作のリグニン系、

PVC系炭素繊維

1965年PVCピッチ以外の石炭ピッチ、石油ピッチからの炭素繊維

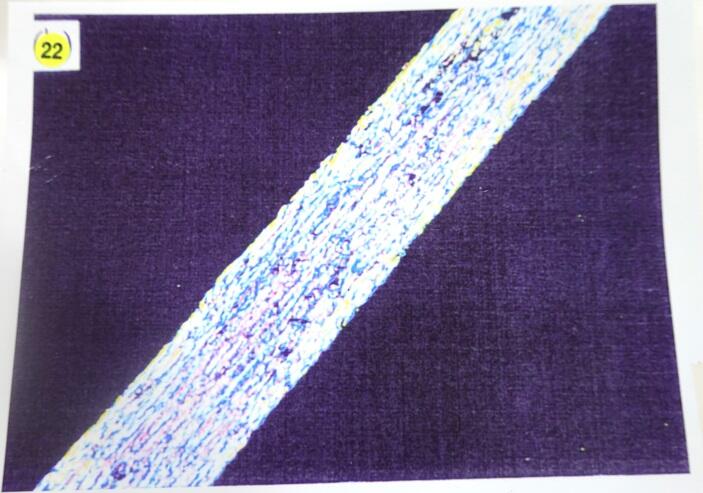

1968年メソフェーズピッチ法炭素繊維の偏光顕微鏡写真

(いずれも群馬大学 所蔵)

認定化学遺産 第071号『世界に先駆けた家庭用殺虫剤の展開』

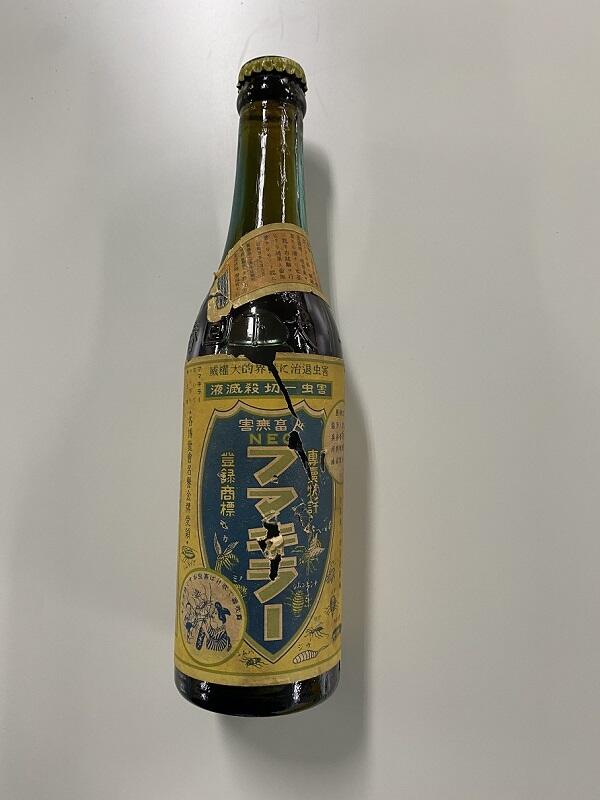

フマキラー(株)の創業者・大下大蔵(おおしもだいぞう)は、1914年に除虫菊の研究に着手し、世界に先駆けて除虫菊を主成分とする殺虫液を開発し、1920年頃までに製造販売を開始した。これは乾燥した除虫菊から石油によって殺虫成分を抽出した世界初の殺虫液である。霧吹き器を付けて息を吹き込むと殺虫液が霧状に散布される仕組みの家庭用殺虫剤製品として売り出したところ、国内、海外に取引を拡大して大成功した。現在殺虫剤製品の主流となっているエアゾールスプレー式につながっていく。

明治中期に日本で発明された蚊取り線香は家庭で広く使われたが、火事の心配、煙への不満もあった。フマキラー(株)は、戦後開発が進んだ合成ピレスロイドを使用し、世界初の電気式蚊取り「ベープ」を1963年に完成させた。これは蚊取りの歴史を変える爆発的なヒットとなり、現在のコンセントなしで場所を選ばず使える電池式蚊取り「どこでもベープ」(2000年発売)、火も電気も電池も使わないワンプッシュ式蚊取り「おすだけベープ」(2008年発売)につながっていく。

「フマキラー殺虫液」及び「ベープ」は、現在の家庭用殺虫剤の先陣を切り、世界に先駆けた画期的製品であり、化学遺産として認定する。

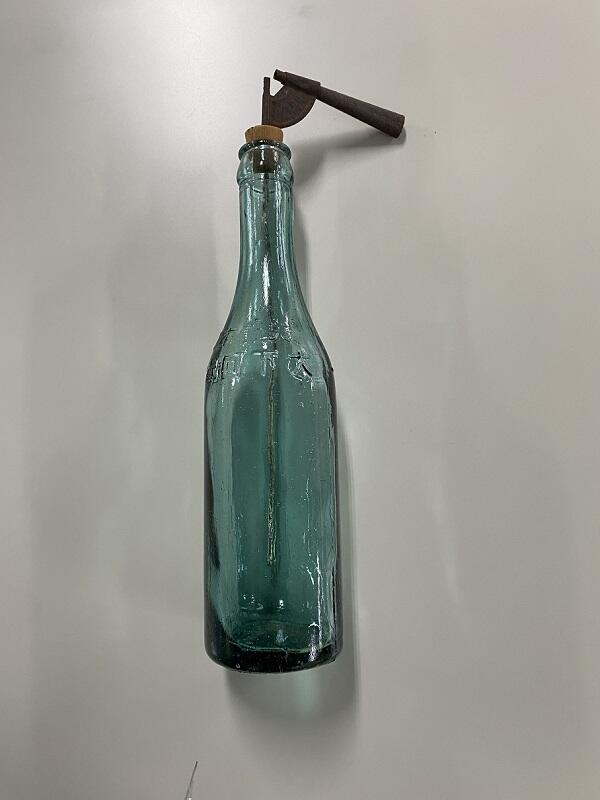

フマキラー殺虫液

使用状態にセットした霧吹き器

電気式蚊取り「ベープ」

(いずれもフマキラー株式会社 所蔵)

認定化学遺産 第072号『緒方洪庵使用壮年期及び晩年期薬箱と関連文書』

緒方洪庵(1810-1863年)は江戸時代末期の大坂に蘭学塾・適塾を開き、福沢諭吉や大村益次郎、長与専斎他、日本の近代化に貢献する多彩な人材を育成し幕末を代表する蘭方医として活躍した。大阪大学には約5000件に及ぶ適塾関係資料(医学書・刊行書・書簡・日記)のうち洪庵が往診に携行した薬箱2点(壮年期・晩年期)が現存する。

2点の薬箱は代々緒方洪庵の子孫が大切に保管してきたもので、薬袋、薬瓶には当時のまま薬物(主として生薬)が残されており、学術的な研究が進められてきた。その薬物の内容は、漢方、蘭方両面から新しい薬物を積極的に取り入れ、洪庵が治療にあたっていた当時の先端の治療の姿を垣間見ることが出来る。

江戸末期、洪庵が実践した医療の根幹には当時の最先端の医薬品知識と経験に基づく患者治療への信念に加えて、宇田川榛斎、宇田川榕庵や川本幸民らとの交流から得た「舎密(化学)」に対する知識も強く働いていたことが示唆される。

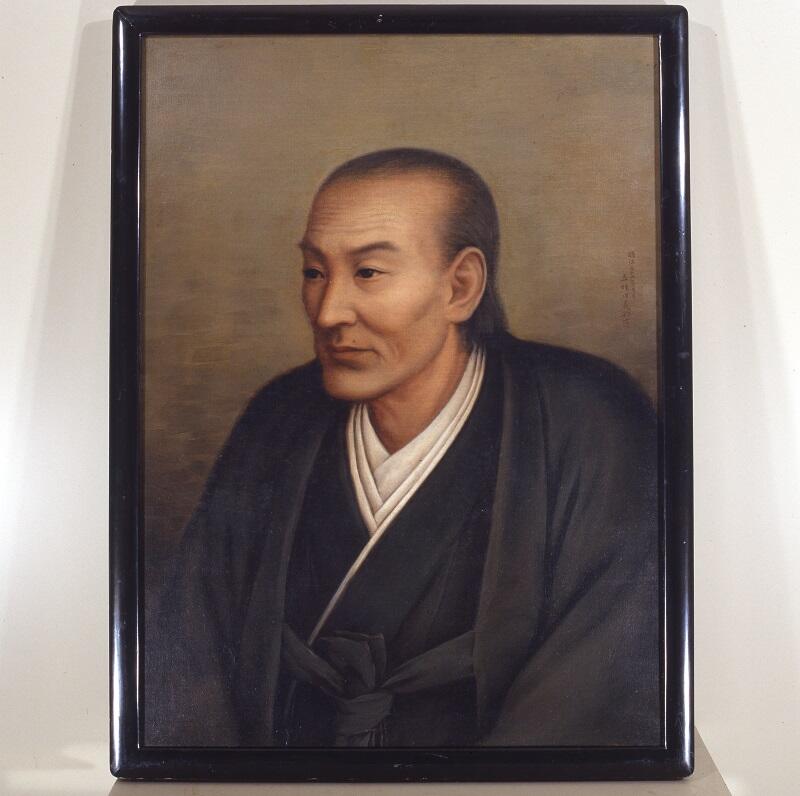

緒方洪庵

緒方洪庵使用の薬箱

(右:壮年期、左:晩年期)

(いずれも大阪大学適塾記念センター 所蔵)