沿革

わが国の化学の曙

Copyright 2003 by the Chemical Society of Japan (2003.10.29 掲載)

"明治維新を遡ること約100年の安永3年(1774)、前野良沢、杉田玄白らの「解体新書」が刊行されていわゆる蘭学の時代がはじまりました。そして、西洋医学の修得、消化と並んでそれ以外の科学への関心も高まり、早くは平賀源内のエレキテル製作、ニュートン力学による地動説を紹介した志筑忠雄の「暦象新書」など、西洋自然科学に対する認識も広まっていきました。右の図は解体新書の表紙です。

"明治維新を遡ること約100年の安永3年(1774)、前野良沢、杉田玄白らの「解体新書」が刊行されていわゆる蘭学の時代がはじまりました。そして、西洋医学の修得、消化と並んでそれ以外の科学への関心も高まり、早くは平賀源内のエレキテル製作、ニュートン力学による地動説を紹介した志筑忠雄の「暦象新書」など、西洋自然科学に対する認識も広まっていきました。右の図は解体新書の表紙です。

化学の移入は少し遅れて始まりました。日本に化学という学問を最初に紹介したのは、津山藩の医師の家系であった蘭学者宇田川榕菴でありました。榕菴は化学の前に植物学もわが国にはじめて紹介しました。「菩多尼訶経」、「植学啓原」によって、西洋植物学の日本への導入を試みました。それによって、それまでわが国の本草学にはなかった植物の形態や生理についての法則を調べ、リンネによる分類法を紹介しました。この「植学啓原」において今日使われている「葯」、「花柱」などの多くの植物用語が榕菴によって造語されました。 また、榕菴は「植学啓原」に続いて、「動学啓原」を著して、近代動物学の日本への導入を志しましたが、これはその草稿の段階を出ず、未完に終わりました。

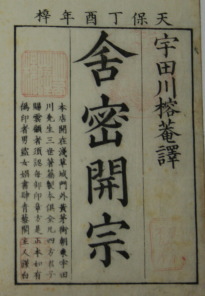

榕菴は薬効を持つ植物成分に関心を深めるうちに化学という学問が西洋に発達していることを知り、それまで日本人の誰も知らなかったこの西洋学問の化学をこの国に紹介することに生涯を捧げました。天保8年(1837)からその没年の弘化4年(1847)まで10年かかって出版された「舎密開宗」は、わが国最初の化学書でありました。舎密(せいみ)は化学の意のChemieの音訳であります。「化学」という日本語が初めて現れたのは、榕菴没後14年経った万延元年(1860)に川本幸民がオランダ化学書の翻訳書「化学新書」においてでありました。

「舎密開宗」は内編18巻、外編3巻からなる大部の書で、榕菴はそのために20数冊に及ぶ蘭書を読破して、ラボアジェの燃焼の理論を理解し、また自ら各地の温泉成分の定性分析を試みるなどの実験を行うなどして、化学への理解を深めていきました。そしてオランダ人化学者イペイの化学入門書を底本として「舎密開宗」を著しました。この書によって、今日われわれが広く使用している化学用語、例えば、酸素、水素、炭素、窒素などの元素名から、酸化、還元、濾過、試薬などの言葉を創始しました。

榕菴はその他に化学に関する多くの稿本を書き残していますが、例えば、「開物全書名物考」には蓄電池、気体発生装置、気体捕集器などの化学実験装置について述べられています。このように榕菴によって日本の化学ははじめて開かれ、その基礎が築かれて、その後のわが国におけるこの学問の発展の出発点となりました。

左の写真は、舎密開宗の表紙で、右は唯一現存する榕菴の肖像画です。

幕末には幕府は国防、殖産の上で西洋自然科学のわが国への導入が急を要するきわめて重要な施策であることを認識し、安政4年(1857)蕃書調所(ばんしょしらべしょ)、後に改名された開成所を創設します。製造化学にあたる精錬方には、川本幸民が主任につきました。やがて、蕃書調所は開成所と名を改め、精錬に代って化学の名前が用いられます。慶応3年(1867)、長崎の分析究理所で化学を教えていたオランダ人教師ハラタマ(K.W. Gratama)が、同施設の開成所移転に合わせて江戸に着任しました。しかし、維新の変の直前で結局江戸では十分な活動ができないまま、その翌年江戸幕府が崩壊してしまいます。明治新政府はこの幕府の施設を大阪に移し、舎密局の名称で明治2年(1869)開校しました。そしてハラタマが初代教頭となりました。ハラタマは母国から多量の化学実験器具を持ち込み、ここに本格的な化学の教育が開始されることとなりました。

下の写真の左側は当時作られた舎密局の錦絵で、右側は、ハラタマの写真です。

また、東京の開成所は開成学校と改められ明治3年(1870)全国の藩から貢進生が集められ化学の教育が始められました。開成学校は明治7年(1874)東京開成学校と名を改め、化学の本科には、久原躬弦、桜井錠二、松井直吉など9名がおりました。開成学校は、明治10年(1877)東京医学校と合併し東京大学となりました。

日本化学会の設立

Copyright 2003 by the Chemical Society of Japan (2003.10.29 掲載)

日本化学会の前身、化学会は東京大学設立の翌明治11年(1878)東京大学理学部化学科の卒業生および在学生約25名で結成されました。化学会の結成としては、アメリカに2年遅れて世界で6番目でした。初代会長は、久原躬弦でした。右の写真が久原躬弦です。また、国内でも前年、日本数学会の前身にあたる東京数学会社ができたばかりでした。

日本化学会の前身、化学会は東京大学設立の翌明治11年(1878)東京大学理学部化学科の卒業生および在学生約25名で結成されました。化学会の結成としては、アメリカに2年遅れて世界で6番目でした。初代会長は、久原躬弦でした。右の写真が久原躬弦です。また、国内でも前年、日本数学会の前身にあたる東京数学会社ができたばかりでした。

化学会は、翌年、東京化学会と名を改め、さらに次の年、わが国最初の化学雑誌、「東京化学会誌」の発行を開始しました。これがごく最近まで発行を続けた和文の論文誌「日本化学会誌」の前身であります。

約25人で出発した化学会は10年後には、100名を越え、わが国における化学の振興と化学産業の発展に伴い会員数は着実に増加しました。そして東京大学理学部の教官、卒業生を中心として運営されていたものから、徐々に会員の分布が広がり、大正10年(1921)には名称を日本化学会と改めました。このとき会員は1,050人を数えております。

しかしながら、わが国に学問としての化学が根付く過程は、その後も決して平坦なものではありませんでした。例えば、創立5年目から7年目にかけて会長を務めた桜井錠二は早くからドルトンの原子論を信奉し、わが国における純正化学教育の重要性を主張してきましたが、化学を分析や調合など経験に基づく実学と捉えていた多くの会員から、空理空論の輩と非難され明治19年(1886)に会長職を追われるという事件がおきております。また、同じ時期に、化学会の名前をより実学のイメージの強かった舎密学会に改めようという動議が出され、賛成が反対を上回りましたが2/3には足りず、かろうじて否決されるという一件が起こっております。しかしながら、化学の応用が広がり高度化するに従い、理論の正しい理解なくしては、応用も先に進めないことが徐々に認識されていきます。そして、桜井は明治36年(1903)になり実に18年ぶりに化学会の会長に再選されています。

大正14年(1925)、池田菊苗の還暦祝賀記念に際して醵金された資金が日本化学会に寄付され、これを元に現在の英文論文誌「Bulletin of the Chemical Society of Japan」が大正15年(1926)に創刊されました。これは今日なお、わが国を代表する化学分野の総合論文誌であります。

日本化学会は、昭和16年(1941)社団法人としての認可を受けて活動を続けました。 明治40年(1907)桜井錠二は在職25年記念祝賀会に有志から寄せられた基金を会に寄付し、これを基に優れた研究者に桜井褒章を贈ることになりました。これが今日の日本化学会賞の始まりです。また、また、昭和11年、真島利行の還暦祝いに寄せられた醵金を基に真島褒章が設けられました。第1回の受賞者は、わが国最初の女性化学者黒田チカです。

工業化学会の設立

Copyright 2003 by the Chemical Society of Japan (2003.10.29 掲載)

わが国における近代化学工業は、明治5年(1872)大阪造幣寮における硫酸製造にはじまります。明治政府は、近代国家確立のために早急に必要であった日本の統一貨幣と紙幣の発行や築港、西洋建築の材料を確保するために、これに続いて紙幣寮(東京丸の内。のち王子へ移転し大蔵省印刷局)における製紙(洋紙)、深川工作所におけるセメント、品川硝子工場における板ガラス、耐火煉瓦などの官営工業を興しました。明治10年(1877)官制改革によって工部大学校が成立し、虎ノ門に新館が建設されました。応用化学科がおかれ、化学実験所も2年後に完成しました。教授には英国のダイバース(E. Divers)がいました。第1回卒業生に高峰譲吉、森省吉らがおります。高峰は卒業後、留学した英国で近代的な肥料工場を見学して帰国、農商務省に勤めました。その後明治17年(1884)に万国博覧会に事務官として渡米した際、リン鉱石が米国から輸入できると知り、これに国産の硫酸を作用させて過リン酸石灰を製造する日本初の化学肥料工場を計画、渋沢栄一らの理解を得て明治20年(1887)東京人造肥料会社を設立しました。この様に、日本人技術者の手で製造できるように短期間で変えた硫酸を基に、製紙や製糸に必要な炭酸曹達や、農業近代化に必要な化学肥料の製造に拡大することで、わが国の近代化学工業は成立しました。明治30年(1897)当時、わが国は日清戦争に勝利を収め、諸般の産業はようやく活気を帯びてきたとはいえ、なおいずれも低水準小規模で、学理の基礎に立って工業を築くというには程遠い状況でありました。東京化学会(大正10年(1921)に日本化学会に改称)の常議員でもあった森省吉は工業化学関係者の学会の必要性を痛感し、各方面に働きかけました。 工業化学会の設立は翌明治31年(1898)で、旧幕時代にオランダで化学を学び、明治政府にあって農商務大臣、文部大臣などを歴任した榎本武揚が初代会長に、森は副会長に就きました。 右の写真は榎本武揚です。

工業化学会の設立は翌明治31年(1898)で、旧幕時代にオランダで化学を学び、明治政府にあって農商務大臣、文部大臣などを歴任した榎本武揚が初代会長に、森は副会長に就きました。 右の写真は榎本武揚です。

発足した工業化学会は、最初の年会当日には319名、翌年末には453名となり、同時期の東京化学会の340名を追い抜いています。工業化学会はその後も膨張を続け。昭和23年(1948)に両者が合併するときには、両者は会員数で5倍以上の差がついていました。これは、化学工業の進展と共に、実業において化学を必要とする人の数が増えたことを意味します。

日本化学会の事務は、創立以来東京帝国大学の中で執られてきたのに対し、工業化学会では早く大学を出て転々としました。大正10年(1921)には、牛込区柳町、大正15年(1926)には本郷区森川町、昭和6年(1931)には麹町区丸の内と変わりました。昭和16年(1941)に神田区駿河台1丁目に敷地面積211坪、延べ床面積70坪の建物を購入しました。これが、今日、日本化学会の本部の置かれている場所です。

両化学会の合同と発展

Copyright 2003 by the Chemical Society of Japan (2003.10.29 掲載)

第二次世界大戦に突入し、戦局が進むにつれ、会員の中から応召される人が増えてきました。応召会員には会費免除の処置をとりましたが、一方、会誌に戦死者の名がのることも多くなっていきました。終戦になり会員の名簿を整理したとき、連絡がとれず名簿からはずした人の数は両学会あわせて、全体の1/3にあたる7,000名に上りました。

学会活動は、昭和21年(1946)のはじめ頃から再開しました。昭和22年(1947)は、化学工業会の創立50周年に当たりましたが、旅行の困難さのために、記念年会は、東京と京都で分けて行わざるをえませんでした。

敗戦は、両学会、特に日本化学会の財政事情を悪化させていましたが、それよりも、「化学と化学工業の関係」に関する本質的な議論が昭和21年(1946)頃からなされるようになりました。共に大阪大学の教員であった千谷利三、赤堀四郎(日本化学会側)、香坂要三郎(工業化学会側)の話し合いが出発となり、それは両学会を育ててきた他の地区の人達にも理解され、昭和21年(1946)11月に東京で第1回の合同会議が開かれました。そして翌22年(1947)10月と11月に両学会はそれぞれ臨時総会を開いて合併を決議します。そして昭和23年(1948)1月から新しい日本化学会が発足しました。初代会長には石川一郎が就きました。

その後、下図に見るごとく、戦後の復興と人々の化学と化学産業の振興に向けた努力に支えられ順調に会員数を増やしてきました。

また、産業の復興と学術の進展に伴い、多くの独立した学会が誕生しました。例えば、昭和26年(1951)には高分子学会が、翌27年(1952)には日本分析化学会が創立されました。

昭和28年(1953)には、日本化学会が創立75周年を迎え、当時の石油化学の世界的権威者である米国のエゴロフ博士(Gustav Egloff)、レッペ合成で知られる西独のレッペ博士(Walter J. Reppe)、有機化学の泰斗英国のロビンソン博士(Robert Robinson)を招いて盛大な式典を行いました。

昭和35年(1960)には、化学関連の図書、雑誌を集めて化学図書館を開設しました。この図書館は、各大学の図書の充実によって利用者が減少したため昨年閉館しましたが、それまで化学関係者のための貴重な情報ソースとして機能してきました。

戦後の教育制度の全面的改革を受け、化学教育の内容や教授法について、学者と教育者・現場教員が共同で研究する場として、昭和26年(1951)に化学教育委員会が発足しました。これは、研究会、シンポジウムの開催などを通じで輪を広げ、昭和50年(1975)には化学教育部会となり、独自の会員を擁するに至りました、これが今日の教育会員です。これは平成10年(1998)に化学教育協議会となり、理科の初中等教育の改善、化学の普及促進のために多彩な活動を展開しています。

昭和53年(1978)には、日本化学会が創立100周年を迎え盛大な祝賀式典を執り行うとともに、記念事業として「日本の化学百年史」(東京化学同人)、「日本の化学」(化学同人)」を出版しました。また、100周年を記念してアメリカ化学会と合同してハワイのホノルルで国際学会を開催しました。これがきっかけで環太平洋国際化学会議が5年に一度ずつ開催されるようになり、現在に至っています。

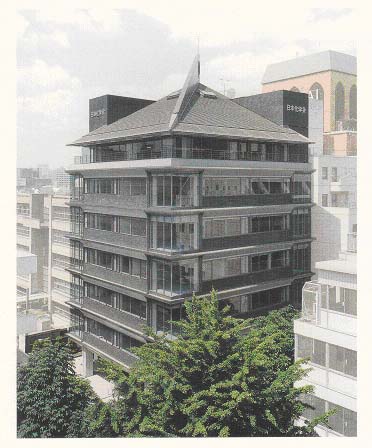

昭和56年(1981)には、本会会員の京都大学福井謙一博士が、日本人として始めてノーベル化学賞を受賞しました。 平成3年(1991)には、個人会員、法人会員の寄付により、お茶の水にあった旧会館を建てかえ、7階建て、延床面積3,270平方メートルの化学会館が竣工しました。

平成3年(1991)には、個人会員、法人会員の寄付により、お茶の水にあった旧会館を建てかえ、7階建て、延床面積3,270平方メートルの化学会館が竣工しました。

平成12年から14年かけて、東京工業大学名誉教授白川英樹博士、名古屋大学野依良治博士、島津製作所田中耕一氏が3年連続してノーベル化学賞を受賞するという快挙がありました。日本化学会は、会員のノーベル賞受賞を寿ぎ、永くその栄誉を称えるために、白川博士の受賞を期に、化学会館1階のロビーに顕彰プレートを掲げました。

平成15年(2003)、日本化学会は創立125周年を迎え3月の年会にあわせて、天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、盛大な祝賀式典を挙行しました。また、記念出版、記念講演会など多彩な行事を行うとともに、その年を「化学の年」として全国各地で化学の普及事業が活発に展開されました。