第4回化学遺産認定

|

平成20年3月発足した「化学遺産委員会」では、平成21年度から事業の一環として新たに、世界に誇る我が国化学関連の文化遺産を認定し、それらの情報を社会に向けて発信する『化学遺産認定事業』を開始、これまでの3回で17件をそれぞれ認定し、日本化学会表彰式において化学遺産認定証を贈呈し顕彰いたしました。 本年度第4回につきましても、認定候補を本会会員のみならず会員以外からも広く公募し、応募のあった候補を含め傘下の「化学遺産調査小委員会」において、委員が認定候補の具体的な内容、現況、所在、歴史的な意義などを実地調査し、その調査結果に基づき慎重に検討のうえ6件を認定候補として選考いたしました。さらに化学遺産委員会では、委員会関係者とは異なる学識経験者で構成された「化学遺産認定小委員会」に審議を諮問いたしました。その結果、そのうちの5件の候補はいずれも世界に誇るわが国化学関連の文化遺産としての歴史的価値が十分認められ、化学遺産候補として相応しいとの最終答申をいただきました。 この答申を受け、化学遺産委員会では5件の関係先に「化学遺産」として認定・登録することについてご承諾をいただき、本年2月の理事会に諮りました。その結果、認定候補5件いずれも化学遺産として認定することが全会一致で承認されました。今回承認された5件は下記のとおりです。 |

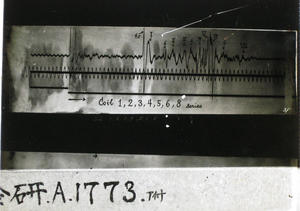

認定化学遺産 第018号『小川正孝のニッポニウム研究資料』

小川正孝(1865-1930)は1904~06年ロンドン大学ウィリアム・ラムジーのもとで研究、鉱物トリアナイトに含まれる新元素「ニッポニウム」を発見したと発表した(Chemical News、1908)。小川はそれを原子番号43番の元素と考え、生涯をかけて確認に努めたが追試確認が得られず、やがて43番は1937年に生成された人工元素テクネチウムと確定した(1947年)。そして「ニッポニウム」は数ある幻の新元素のひとつとしてみなされてきた。しかし近年に至り、小川の遺品の中にあったX線分光分析写真の解析によって、彼が取り出していたのは当時の未発見元素で1925年ノダックらによって発見された75番レニウムであったことが明らかになった。 東北大学史料館所蔵の研究資料およびこの研究に対して授与された東京化学会第1回櫻井褒賞メダル(1910年)は、百余年前の日本の化学者が世界の新元素発見競争の先端に伍してその直前まで達していたという、記憶されるべき歴史的事実を示している。

認定化学遺産 第019号『女性化学者のさきがけ 黒田チカの天然色素研究関連資料』

黒田チカ(1884-1968)は当時女子の最高学府、女子高等師範学校(現お茶の水女子大学)卒業後、初の女子帝大生3人のうちの1人として東北帝国大学に入学した。眞島利行教授の指導で紫根(しこん)の色素を研究してその化学構造を明らかにし、「シコニン」と命名。1918年最初の研究成果を『東京化学会誌』に発表するとともに、同年東京化学会大会で女性理学士初の研究発表を行って社会の注目を集めた。オックスフォード大学留学(1921-23)の後、新設の理化学研究所眞島研究室で紅花(べにばな)色素の構造研究に打ち込み、結晶(「カーサミン」)として単離に成功、この研究により日本で2人目の女性理学博士となった(1929年)。その後も多くの天然物色素を研究対象に取り上げ、単離した結晶性色素の化学構造を明らかにした。タマネギの上皮に含まれる色素ケルセチンは高血圧症の治療薬として製剤化された。天然物化学の研究とともに歩んだ黒田チカの一生は、女性化学者のさきがけとして特筆すべきであり、お茶の水女子大学及び黒田家に所蔵される資料はその研究業績を示すものとしてきわめて貴重である。

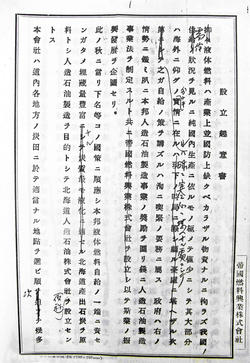

認定化学遺産 第020号『フィッシャー・トロプシュ法による人造石油製造に関わる資料』

第二次世界大戦中、石炭から人造石油を生産する技術の研究開発が国策として行われ、全国各地で人造石油の生産が行われた。1938年に設立された北海道人造石油㈱は、ドイツから導入した技術であるフィッシャー・トロプシュ法(FT法)により、石炭から得られる一酸化炭素と水素との混合ガスからコバルト系触媒を用いて、人造石油の工業生産を目指した。京都帝国大学の喜多源逸教授、児玉信次郎教授らはコバルトに代えて鉄系触媒を使用する製法の開発に成功し、その成果は1939年から北海道人造石油㈱滝川工場において工業化に移された。工場の稼働開始から終戦までに生産された人造石油の量は大規模な設備投資に見合わぬ実績であったが、FT法による人造石油製造は大学における基礎的な触媒研究に基礎を置いた工業化であり、技術的な面からも産業的な面からも戦後の石油化学産業につながる事業であった。京都大学化学研究所、滝川市郷土館には当時の文書や製品試料が保存されており、また滝川工場研究所棟ならびに留萌研究所本館も現存している。

認定化学遺産 第021号 『国産技術によるアンモニア合成(東工試法)の開発とその企業化に関する資料』

農商務省は第一次世界大戦後の国際的な経済競争に対処するため、1918年に臨時窒素研究所を設立し(1928年には東京工業試験所に吸収)、アンモニア及び硫安の製造技術の開発を開始した。ハーバーの論文や特許を参考にして実験室でのアンモニア高圧合成に成功するや、苦心の末に開発した安価で高活性の触媒を用い、窒素や水素の製造装置等は外国から購入して、工業化に必要な中規模試験を実施、1927年にアンモニアの高圧合成に成功した。「東工試法アンモニア合成」の名で知られるところである。昭和肥料(株)(後の昭和電工(株))はこの合成法により、また国産の水素製造装置、高圧圧縮機等の装置を用いて、1931年にアンモニア及び硫安の大量生産に成功した。生産規模は国内最大の年産15万トン(硫安)であった。産業技術総合研究所と昭和電工(株)に保存されている水素製造装置、アンモニア合成触媒、合成管、高圧ガス圧縮機等は日本の近代的大化学工業発祥の原点を示している。

認定化学遺産 第022号『日本における塩素酸カリウム電解工業の発祥を示す資料』

マッチ工業は明治20年代から日本の大輸出産業に成長した。塩素酸カリウムはその重要原料である。日本では1893年日本舎密製造㈱で化学法が工業化されたが、輸入品に敗れて1897年に中止、それ以後は輸入品の市場支配が続いた。日本化学工業㈱の棚橋寅五郎は1910年猪苗代湖・日橋川(にっぱしがわ)の電力を利用して電解法による工業化に成功した。その後、この会津工場は1923年に操業停止、1932年日本沃度㈱(後の昭和電工㈱)が購入・運転再開の経緯をたどった。電解槽は白御影石製で、1956年まで使われた。旧塩剥(えんぽつ)製造建屋は、1910年工場発足当初のまま現在も使われている。間口25m、奥行き60m、木造レンガ造りの巨大な化学工場製造建屋の数少ない現存例である。